ベニズワイガニ

- 旬の時期

- 9〜5月

9月1日、ベニズワイガニ漁が解禁されると富山湾の沖合いでは、直径が1.5mある鉄製の重い「カニカゴ」が、ひとつの漁場で何百個も沈められます。水深800~1500m付近に沈められたカゴが再び引き揚げられるのは2~3日後。仕込まれた餌を求めてカゴに入ったベニズワイガニは深海から一気に漁船へ引き揚げられます。浜へ揚げられたベニズワイガニは水分が抜けないように甲羅を下にした仰向けの状態で並べられます。全身に帯びた朱色は、熱を通すとさらに鮮やかさを増し、紅葉よりもひと足早く、鮮やかな紅色で秋の到来を告げます。

冬の味覚の代表格とされるカニですが、ベニズワイガニは水温がほとんど変化しない水深400~2700mの深海で生息します。この海域の水温は0.5~1.0度程度。水深200~600mに生息するズワイガニに比べて殻が柔らかく、水分が多く含まれるのは、水圧が高い深海域に生息するためと考えられます。水分が多く、身が柔らかいことから、ズワイガニの代用品として扱われる時代が長く続きました。しかし、最近では、肉厚で身離れがよく、甲羅の味噌がとろけるように美味しいと、人気が高まっています。

ウマヅラハギ

- 旬の時期

- 12〜3月

「蜃気楼の見える街」として知られる魚津市。その観測点の魚津港では、冬になるとウマヅラハギが大量に水揚げされます。

ウマヅラハギは、頭部が長く顔が馬面に似ていることから「馬面カワハギ」と呼ばれ、全身が10~30センチの長楕円形、北海道以南の日本各地で漁獲されます。

富山湾では12月~3月にかけてよく獲れ、全漁獲量の5割程度が魚津港で水揚げされます。ピークは1~2月の厳冬期。この頃になると、体長25センチ以上ある大物が網にかかります。

ウマヅラハギは全身がぶ厚い皮で覆われており、その皮を剥ぐと中から柔らかな白身が現れます。肉質はクセがなく淡泊。食感はプリプリとして、歯ごたえがあります。肝には濃厚な旨味があり、珍味として重宝されます。近年はフグに匹敵する味わいがあるとして、市場の評価が高まっています。

こまつな

- 旬の時期

- 5〜2月

サラダや中華料理などの食材として人気のこまつな。カルシウムやビタミンなど栄養価の高い野菜としても注目されています。

富山では、甘みを増した寒締めこまつなも。出荷量は多くありませんが市場を通じて県内で販売されています。この時期だけの菜っ葉の肉厚さや甘さをご賞味ください。

かんもち[ふるさと認証食品]

- 旬の時期

- 1〜2月

米どころ富山県では、米を使ったお菓子づくりが伝統的に行われています。米菓のことを富山では「かき餅」や「かきやま」と呼びますが、そのルーツにあたるとされるのが「かんもち」です。「寒餅」と表記される「かんもち」は寒さが最も厳しいとされる寒中(かんちゅう)の期間に餅をつき、約1ヵ月間に渡って寒風にさらして乾燥させたもので、かつては農家の人々が保存や農作業中のおやつとして作っていました。風が水分を含む海沿いよりも、主に山間部の農村で受け継がれ、地域によっては「氷餅(こおりもち)」や「こん餅」と呼ばれています。

蔵や軒先で寒風にさらされるかんもちは、農村を代表する冬の風物詩でしたが、最近の住宅スタイルや生活様式の変化から、かんもちをつくる農家は少なくなりました。現在は地域の特産品として生産されるようになり、様々な商品が登場しています。

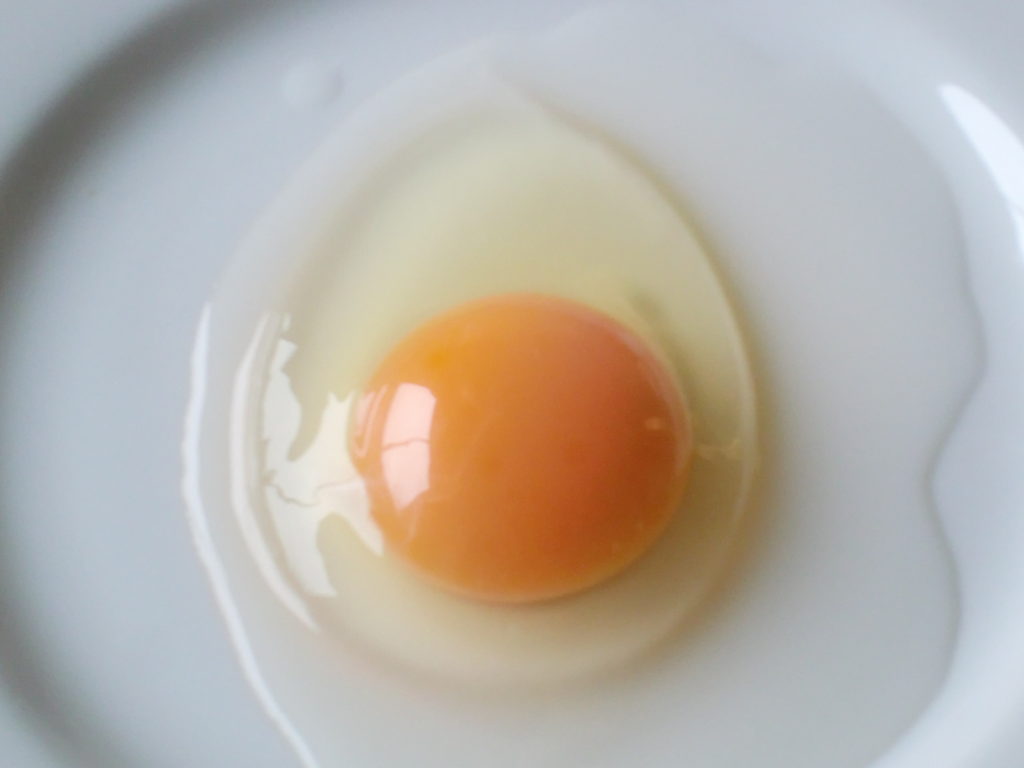

養鶏(鶏卵)

- 旬の時期

- 通年

鶏がおいしいたまごを産むためには、栄養素がバランスよく含まれ、衛生的に管理された飼料が必要です。

県内の養鶏場ではとうもろこし、魚粉、大豆、ニンニク、かき殻など、自然の原料をその性質や栄養を損なうことなく配合して、養鶏場独自の工夫を凝らした飼料が使われています。

また、富山県産の飼料用米を使い、お米の持つ甘さや栄養素を含む、さっぱりとした味わいのたまごを生産するなどの工夫も行われており、美味しいフレッシュな富山県産のたまごをお届けしています。

甘エビ

- 旬の時期

- 通年

生で味わった時のとろけるような甘さから、その名がつけられた「甘エビ」。正式には、「ホッコクアカエビ」といい、鮮やかな赤色の殻で全身が覆われていることから、地域によっては南蛮エビ(新潟県)、赤エビ(山形県)など、いくつか呼び名があります。

ホッコクアカエビは、若狭湾以北の日本海北部沿岸からオホーツク海、ベーリング海、カナダ西岸までの北太平洋に棲息する文字通り「ホッコク」のエビで、水深約200〜700mほどにかけての水温が低い深海で棲息しています。沿岸からわずか10〜20km付近で、海底が1,000mの深さにまで達する富山湾は、漁場が極めて近く、そのため鮮度が保たれたまま食卓へ運ばれます。「甘エビ」と呼ばれる理由となったとろけるような甘さが堪能できるのも、富山湾ならではの地の利があってこそなのです。