春キャベツ

- 旬の時期

- 4〜5月

今や日本全国で生産され、1年を通じて市場に出回るキャベツ。一口にキャベツといっても様々な種類があることをご存知でしょうか。球内が真っ白で偏平な形をしたものが冬キャベツ。春キャベツ以外のほとんどが、このキャベツです。また、形が丸く巻きのかたいグリーンキャベツ、赤紫色でやや苦味のある紫キャベツなど様々なものがあります。

ホタルイカ

- 旬の時期

- 3〜6月

午前4時すぎ、富山県北東部にある滑川港から約2〜3キロ離れた沖合では、海の底から青白い光りの束があふれ出します。光の正体は、春になると富山湾沿岸に押し寄せるホタルイカ。4〜7㎝の小さな体に約1,000個もの発光器を持つ小さなイカは、定置網が引き揚げられる時に、青白い神秘的な光を放ちます。ホタルイカの漁期には、定置網が引き揚げられる様子を見学する観光船が運行され、多くの観光客が海のイリュージョンに酔いしれます。

ホタルイカの漁期は3〜6月で、主に3月下旬からの1カ月間が最盛期です。日本近海に広く分布しているホタルイカが、この時期に群れをなして富山湾に押し寄せるのは、1,000m以上の水深を有する富山湾特有の海底地形(「あいがめ」)によるものと考えられます。昼は太陽の光が届きにくい水深200mより深いところで生息し、夜になると産卵のために海面近くまで浮上します。富山市水橋から魚津市にかけての海岸沿い約15㎞、沖合約1.3㎞の海域は、春にホタルイカの群れが押し寄せることから「ホタルイカ群遊海面」として国の特別天然記念物に指定されています。

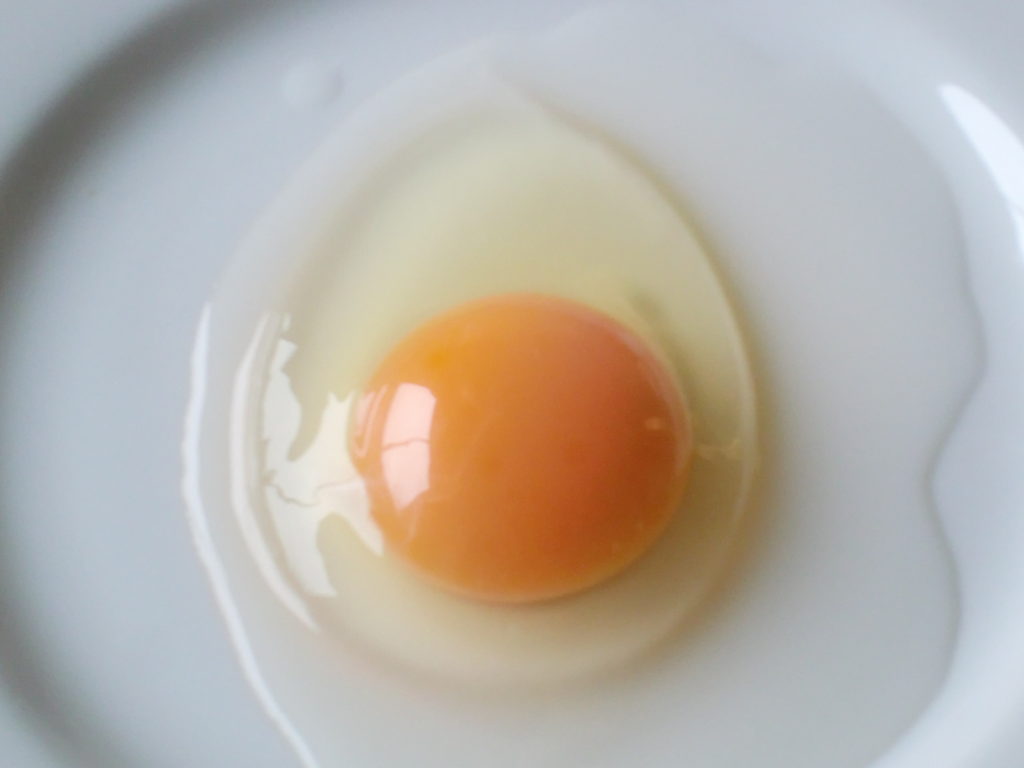

養鶏(鶏卵)

- 旬の時期

- 通年

鶏がおいしいたまごを産むためには、栄養素がバランスよく含まれ、衛生的に管理された飼料が必要です。

県内の養鶏場ではとうもろこし、魚粉、大豆、ニンニク、かき殻など、自然の原料をその性質や栄養を損なうことなく配合して、養鶏場独自の工夫を凝らした飼料が使われています。

また、富山県産の飼料用米を使い、お米の持つ甘さや栄養素を含む、さっぱりとした味わいのたまごを生産するなどの工夫も行われており、美味しいフレッシュな富山県産のたまごをお届けしています。

とやま和牛 酒粕育ち

令和4年7月19日(火)に「とやま和牛」の新ブランド、「とやま和牛 酒粕育ち」がデビューしました。

「とやま和牛」は、令和3年の「A5」比率が、全国2位の74%と、トップクラスの品質を誇っていますが、さらなる消費拡大に向け、新たな付加価値として、栄養価の高い「酒粕」を飼料とする取組みを富山県酒造組合や富山県肉用牛協会と連携して進めてきました。

令和4年度の出荷頭数は200頭の見込みで、その肉質・食味は、”ジューシー”で”やわらかい”、”脂の甘みが強い”ことが特長です。(民間分析機関等による官能評価の結果)

利賀村行者ニンニク

- 旬の時期

- 3〜5月

水芭蕉の葉に似た、行者ニンニクは高冷地に育つ山菜であることから、約20年ほど前から南砺市利賀村で栽培されるようになりました。

にんにくよりも多いアリシンを含み、疲労回復や滋養強壮に良いとされています。

強いニンニクの臭いが特徴の行者ニンニクは、しょうゆ漬けや、おひたし、薬味として人気です。

ほうれん草

- 旬の時期

- 4〜2月

ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含むほうれん草。高岡市は、富山県内のほうれん草生産量の約6割を占める、一大産地として知られています。昭和50年代から本格的な栽培がはじまっており、その道30年以上のベテラン農家が、第一線で活躍しています。

産地は高岡市地方卸売市場に近く、収穫した野菜をすぐに市場へ届けられる利点があります。ほうれん草に代表される軟弱野菜は、収穫後の鮮度劣化が早く、地の利が、ほうれん草の出荷に有利に働きました。収穫直後に卸売市場へ出荷され、新鮮なまま野菜売場に陳列、その日のうちに食卓へ届くという流通パターンが実現したのです。平成30年度は高岡市内114戸の農家が、年間で延べ19.3haで栽培に取り組み、その大半が富山県内で消費されています。